La Principauté sa réalité au travers de ses Traditions.

Monaco !… Comment un si petit pays a-t-il pu fêter en 1997 ses 700 ans d'existence alors qu'en Europe, dans le même temps, ont disparu des Etats plus vastes, et même des empires où le soleil ne se couchait jamais !…

En 1191, avec l'accord de l'Empereur germanique Henri VI, les génois vont s'installer sur le Rocher pour surveiller le passage des bateaux marchands et donner la chasse aux barbaresques qui entravent le libre passage dans ces eaux de la Méditerranée.

Dans l'Italie de cette seconde moitié du Moyen Age, les villes constituées en principautés ou en républiques se font une guerre incessante pour des raisons d'hégémonie commerciale ou pour le monopole de la circulation monétaire.

Ces luttes vont avoir un caractère politique très marqué en opposant dans chaque cité ou dans chaque famille les partisans des guelfes à ceux des gibelins : les tenants du Pape contre ceux de l'Empereur.

Les Grimaldi qui soutiennent le parti guelfe vont être chassés de Gênes.

Le 8 janvier 1297 un Grimaldi, François dit "Malizia", s'empare par la ruse de la forteresse du Rocher . Dans un premier temps, ce Rocher était envisagé par les Grimaldi comme moyen d'échange : leur retour à Gênes contre la restitution de la place forte. Pour des raisons politiques diverses et notamment leur alliance avec les rois de France, les Grimaldi ne pourront plus revenir à Gênes.

Ainsi, en portant les armes pour la France, Rainier Grimaldi – premier de la Dynastie- fut nommé Grand Amiral de France en 1305 après la victoire de la France sur les Flamands (Zierikzee).

Les Grimaldi vont s'installer sur le Rocher et y asseoir leur pouvoir. Charles Ier qui est le fondateur de la Seigneurie de Monaco, va acheter les seigneuries voisines de Castillon (1345), de Menton (1346) et de Roquebrune (1355). Avec ces acquisitions se trouve constitué dans ses frontières qui dureront jusqu'en 1860 le pays de Monaco qui deviendra quelques siècles plus tard : la Principauté de Monaco.

Pour survivre dans ces périodes de grand trouble, Monaco qui représente un passage clé dans la navigation entre le levant et le ponant, va rechercher de grands protecteurs : l'Espagne de Charles Quint, puis la France de Louis XIII, mais surtout de Richelieu.

Le protectorat espagnol qui va durer 116 ans -de 1525 à 1641- n'apportera aux Grimaldi, en dehors d'une certaine tranquillité politique, aucun avantage matériel, les troupes espagnoles ayant même pris l'habitude de se considérer comme en pays conquis.

Honoré II qui a pris le titre de Prince de Monaco, va chasser les Espagnols et conclure avec la France un traité qui sera signé à Péronne, le 14 septembre 1641. Louis XIII reconnaît la souveraineté du Prince de Monaco et lui assure sa protection.

Dès lors, pendant 152 ans les Princes et ce Pays vont connaître la bienveillante protection du roi de France.

La politique de la Cour de Turin visant à la renaissance de l'Italie par l'agrègement des provinces au Royaume de Sardaigne va entraîner la sécession de Menton et de Roquebrune en 1848. Lors du référendum pour le rattachement du Comté de Nice à la France en 1860, ces communes choisiront la France.

Monaco, Etat d'une superficie de 197 hectares, est entré à l'Organisation des Nations Unies le 28 mai 1993.

Etat moderne, la Principauté a des institutions comparables à celles des Etats démocratiques.Le Prince Souverain est le chef de l'Etat, il est représenté par un Ministre d'Etat qui assure des fonctions de Gouvernement assisté par un Conseil de Gouvernement composé de quatquatre Conseillers (Finances et Economie/ Intérieur/ Equipement - UrbanismeEquipement-Urbanisme/Relations Extérieures et Affaires Sociales).Le pouvoir législatif est assuré par une assemblée élue au suffrage universel (seulement les monégasques sont électeurs et éligibles) composée de 24conseillers élus pour 5 ans.

La loi est l'expression des volontés communes du Prince et du Conseil National.Le pouvoir judiciaire relève de la souveraineté du Prince. La justice est rendue en son nom par les Cours et les Tribunaux.La Principauté forme une seule commune administrée par un Maire et des Conseillers communaux élus au suffrage universel, pour une durée de 4 ans.

Les acteurs de la vie socio-économique sont représentés au sein du Conseil Economique et Social.

Monaco un pays moderne mais aussi un pays de traditions.

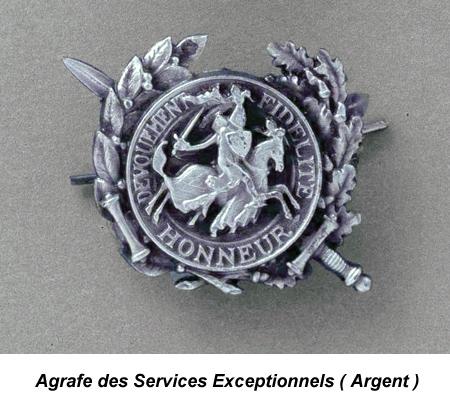

Quoi de plus symbolique pour rappeler les 700 ans de la Dynastie des Grimaldi, que l'érection sur la Place du Palais, d'une statue représentant François Grimaldi "Malizia" en bure de moine et cachant une épée. Et comment oublier que nos ancêtres affrontaient armes à la main leurs ennemis aux cris de Devota !…Devota !… Sainte Dévote c'est le mythe fondateur.

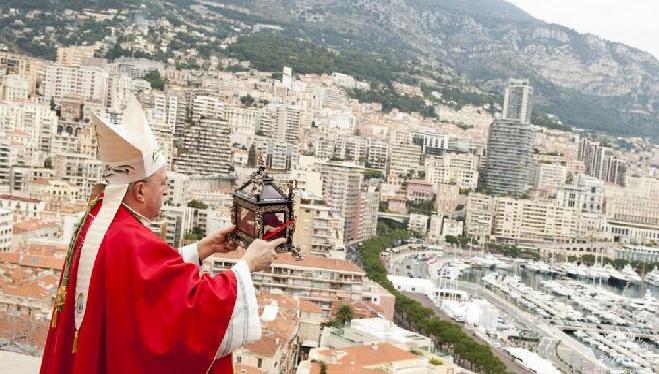

Elle est vénérée par la famille princière et la population depuis des temps immémoriaux. La Sainte est aussi la patronne de la Principauté. Elle est fêtée le 27 janvier.

Ancienne tradition également, comme dans tous les pays de la chrétienté, la procession du Vendredi Saint avec la participation des Pénitents de la Vénérable Archiconfrérie de Notre Dame de la Miséricorde et de la population.

Le solstice d'été est marqué par les grands feux de joie allumés dans tous les quartiers. Ces feux sont consacrés à Saint Jean le Baptiste.

Saint Nicolas, saint patron du Comité des Traditions, est fêté le 6 décembre par tous les enfants des établissements scolaires de la Principauté.

Saint Roman est également fêté au mois d’août par un Comité qui fait célébrer une messe et organise sur le Rocher des manifestations populaires.

Enfin, autre tradition votive, la Procession du Vœu (jour de l'Immaculée Conception). Cette procession est renouvelée depuis 1632, en remerciement à la Vierge pour la fin de la peste qui ravageait Monaco.

Pour terminer l'année, le traditionnel "Pan de Natale" préparé la veille de Noël pour remercier le Seigneur de ses bienfaits et pour ceux à venir.

Voilà le fonds ancien des traditions monégasques essentiellement issu de la pratique religieuse. Ces manifestations sont devenues aujourd'hui des Traditions, mais pendant des siècles elles ont rythmé la vie de nos anciens...

Pratiques religieuses : le ciment de cette petite nation.

La pratique religieuse primitive et l'exercice du culte avaient lieu dans une chapelle dédiée à Sainte Dévote au Vallon des Gaumates, la colonie génoise qui est installée sur le Rocher va obtenir du Pape Innocent IV, en 1247, l'autorisation d'édifier une chapelle à proximité du Château Vieux consacrée à Saint Nicolas, mais cet édifice religieux fut placé sous la juridiction de l'évêque de Nice.

Un siècle plus tard, quand Charles Ier, Seigneur de Monaco, va agrandir sa seigneurie en y adjoignant Roquebrune et Menton, les édifices religieux se trouvant sur ces domaines vont rester sous la juridiction de l'évêque de Vintimille.

Cette situation paradoxale d'une Principauté dépendant au spirituel de deux évêques va perdurer jusqu'en 1793. Pendant le premier Empire Monaco, Roquebrune et Menton dépendront de l'Evêque de Nice. Mais, durant près de trois siècles, les Princes de Monaco vont s'accommoder de cette dualité car, en fait, ils détenaient la prérogative qui leur donnait un droit essentiel sur l'administration des églises dans ces deux parties de la Principauté : le droit de patronat, c'est à dire le droit de nommer les curés qui recevaient ensuite l'institution canonique des évêques concernés.

A la Restauration en 1814 va à nouveau se poser le problème de cette double juridiction ecclésiale. Des négociations seront engagées par le Prince Honoré V avec le Vatican dès 1822 pour demander la création d'une Abbaye "nullius diocesis" relevant directement de Rome. Les négociations vont aboutir le 30 avril 1868. L'autonomie religieuse de la Principauté est acquise et consacrée. Un premier Administrateur apostolique relevant du Pape est nommé, mais tout acte épiscopal en matière religieuse devra être approuvé par le Prince avant publication. Cette situation fut cependant la source de plusieurs conflits entre le Prince et l'Administrateur apostolique.

La Principauté, amputée des communes de Roquebrune et de Menton, poursuivit ses négociations avec le Saint-Siège pour cette fois demander la création du diocèse de Monaco. Charles III va obtenir du Pape Léon XIII une Bulle "Quemadmodum solicitus pastor" , en date du 15 mars 1887, érigeant la Principauté en Evêché. Par une ordonnance du 28 septembre 1887, le Prince Charles III va la rendre exécutoire et lui donner force de loi. Il nomme le premier évêque de Monaco : Monseigneur Charles Theuret jusqu'alors Administrateur apostolique de la Principauté.

A l'origine le Diocèse de Monaco comprenait quatre paroisses :

-

la Paroisse du Palais,

-

la Paroisse de la Cathédrale,

-

la Paroisse Sainte Dévote,

-

la Paroisse Saint Charles,

avec l'urbanisation des nouveaux quartiers, vont s'ajouter :

-

la Paroisse Saint Martin,

-

et tout récemment à Fontvieille, la Paroisse Saint Nicolas.

Par cet Acte pontifical qui a valeur de Traité entre Monaco et le Vatican, se trouve ainsi organisée la vie spirituelle de la Principauté.

C'est aussi une profession de foi envers l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine qui perdure depuis 700 ans.

Si le Prince conserve son droit de patronat pour la nomination de l'évêque et des curés, il est reconnu à l'évêque un principat spirituel sur l'enseignement dans toutes les écoles religieuses comme laïques. C'est ainsi que pendant de longues années la jeunesse fut formée par les Frères des Ecoles Chrétiennes et par les Dames de Saint Maur.

Actuellement, à la suite du départ de ces congrégations de Monaco, en raison de la crise des vocations qu'elles connaissent, l'enseignement primaire et secondaire, à l'exception d'un seul établissement à caractère confessionnel, relève de l'Education Nationale et les cours sont dispensés par des enseignants laïcs. Cependant, dans chaque établissement l'enseignement religieux y est encore donné par des aumôniers.

En 1981, en raison des orientations nouvelles définies par le Concile Vatican II, les dispositions de la Bulle de 1887 ont été modifiées en accord avec le Saint-Siège. Une Convention du 27 juin 1981 règle les nouveaux rapports entre Monaco et l'Eglise Catholique.

Par cette Convention le Siège épiscopal est élevé à la dignité d'Archevêché.

Le Prince fait abandon de son droit de patronat. L'Archevêque qui est désormais nommé par le Pape, après consultation du Prince, a l'autorité pour pourvoir à toutes les charges ecclésiastiques.

Cette déclaration de foi d'un Etat pour la religion catholique que l'on retrouve dans le texte de la Constitution de 1962, n'empêche pas que Monaco reconnaisse comme un droit fondamental constitutionnel, la liberté des cultes.

Voilà des pratiques qui démontrent à notre époque moderne un fort attachement religieux mais qui n'excluent pas la tolérance qui a toujours caractérisé le Monégasque.

Une langue

Petit pays qui a compris que pour survivre il ne fallait pas se renfermer sur soi-même mais s'ouvrir aux influences extérieures. C'est ainsi que la langue de nos anciens sera remplacée par le français, langue qui était étrangère à nos contrées jusqu'à la fin du 19ème siècle.

A l'origine, le langage était celui des gens de Gênes venus occuper le Rocher, mais au fil des siècles, cette langue ligure, coupée de ses sources génoises, s'est adaptée au milieu local pour en arriver à créer son propre parler : le monégasque. Cette langue s'est enrichie de l'apport d'autres communautés ayant un contact avec Monaco, comme les Provençaux, les Vintimillois ou les Piémontais. Le monégasque est une langue d'assimilation, elle montre, sans doute d'une manière inconsciente, la volonté d'une population de vivre tournée vers l'extérieur mais en affirmant son identité par son langage.

Cette langue n'a pas résisté au français qui, à l'époque moderne, était la langue du progrès et de communication obligée avec les hivernants qui venaient sur la Côte d'Azur.

Le Comité

Pour lutter contre le risque de perdre notre identité a été créé en 1924, par des représentants des vieilles familles monégasques, le Comité National des Traditions Monégasques qui a notamment parmi ses missions :

-

le maintien des traditions civiles et religieuses,

-

la conservation et la promotion de la langue monégasque,

-

la conservation du patrimoine monégasque.

Les traditions civiles et religieuses sont maintenues. La langue monégasque, bien que n'étant plus une langue de communication courante, est enseignée aux jeunes dans les établissements scolaires de Monaco et peut être présentée au diplôme du baccalauréat. Elle est enseignée également aux adultes afin que puisse se recréer dans les familles les conditions d'un retour à son usage courant.

Ces missions fondamentales au maintien de l'identité monégasque seront, pour l'avenir renforcées par une autre priorité qui tient à cœur au Comité : celle de la Conservation du patrimoine matériel grâce au Musée du Vieux Monaco, mais également de son patrimoine immatériel grâce à la diffusion de la langue et de la culture monégasques par les moyens modernes de l’Internet.